Competitividad y Bioeconomía

Expedición científica piloto a una biodiverciudad con enfoque en bioeconomía (Barranquilla)

En el marco del Convenio 22–079, financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, se llevó a cabo una expedición multidisciplinaria sobre la biodiversidad urbana de Barranquilla, que puso en evidencia el rol de la ciudad como centro de biodiversidad y sus saberes, acopio, transformación y comercialización de productos y servicios.

La investigación buscó generar conocimiento para promover la conversión de Barranquilla en un clúster enfocado en servicios de innovación y desarrollo de productos biobasados, para ayudar a las personas a gestar y escalar ideas y modelos de negocios enfocados en el uso sostenible de la biodiversidad. Adicionalmente, se buscó fomentar la apropiación y el conocimiento de la biodiversidad en los ciudadanos, a través del desarrollo de encadenamientos productivos sostenibles que propicien la conectividad ecológica de los ecosistemas y generen una distribución equitativa de los beneficios.

Como parte de la expedición se realizaron cinco salidas de campo, donde se identificaron más de 190 especies de plantas útiles (usadas por las personas y las aves), así como 160 especies de aves registradas en el área metropolitana. Asimismo, fueron identificados los usos y las prácticas en torno a las plantas útiles, y los compuestos químicos de 25 especies medicinales y alimenticias, con motivo de agregar valor a los productos derivados. También, se identificaron 244 actores clave para el conocimiento, gestión y uso de la biodiversidad y se organizaron nueve talleres con las comunidades locales: dos de capacitación para llevar a cabo un BioBlitz y tres para la cocreación y priorización de especies de plantas útiles y rutas de ecoturismo. A partir de la priorización, se escogieron cinco especies potenciales nativas del Caribe colombiano, con potencialidad para que en el corto y mediano plazo puedan ser impulsadas a través de iniciativas y programas de la Alcaldía Distrital. Adicionalmente, se efectuó un análisis de la red de valor del corozo (Bactris guineensis), identificando más de cinco sectores potenciales. De igual forma, se organizaron dos talleres de agregación de valor y transferencia de conocimiento a negocios e iniciativas locales en torno al ecoturismo y las plantas útiles y otros dos de socialización de resultados finales a las comunidades locales relacionados con las plantas útiles y el ecoturismo. Finalmente se realizó un BioBlitz con las comunidades locales con una participación de 125 personas en ocho localidades de Barranquilla y alrededores, donde se registraron distintos grupos taxonómicos como plantas, aves, reptiles e invertebrados.

Plantas y hongos útiles de Colombia

El proyecto “Plantas y hongos útiles de Colombia” (Convenio 20–010), suscrito con el Jardín Botánico Real de Kew (Inglaterra), generó conocimiento sobre más de 36 087 plantas y hongos del país. En él participaron 119 investigadores (50 de Kew, 35 del Instituto y 34 colaboradores externos) y se generaron seis libros, cinco cartillas (booklets), siete reportes científicos y trece manuscritos científicos (dos publicados y el resto en proceso de publicación). Asimismo, el proyecto proporcionó un marco para desarrollar y promover cadenas de valor de productos forestales no maderables (PFNM) y sus ingredientes bajo criterios de sostenibilidad. Como resultado, se analizaron cuatro cadenas de valor de especies de plantas nativas útiles estratégicas para el país y sus ingredientes naturales.

Durante el trabajo con comunidades locales en tres áreas piloto (Bahía Solano, Becerril y Otanche), participaron 610 personas en 70 actividades de fortalecimiento de capacidades. Al finalizar el proyecto, 107 personas de las comunidades locales de los sitios piloto participaron en la socialización de resultados, donde se hizo entrega de plotters y videos, así como más de 142 ejemplares de fichas plásticas: 62 de Especies de plantas y hongos útiles y de interés para las comunidades de tres lugares biodiversos de Colombia , 50 de la cartilla Una mirada a las plantas y los hongos útiles en tres áreas biodiversas de Colombia y 30 del libro Guía práctica para potencializar el uso sostenible de los ingredientes naturales en Colombia .

En paralelo, el Instituto lideró el desarrollo tecnológico de la Red de Ingredientes Naturales de Colombia (Red-In) , plataforma que fue oficialmente lanzada en julio y que actualmente tiene registradas a 33 empresas a nivel nacional. Finalmente, en el mes de diciembre se realizó el lanzamiento de las publicaciones Catálogo de plantas útiles de Colombia y Catálogo de hongos de Colombia. En total, estas dos publicaciones tienen 28 capítulos que brindan perspectivas sobre el estado del conocimiento sobre las plantas y hongos útiles, abarcando una variedad de temas, desde aspectos taxonómicos, geográficos y de conservación, aspectos históricos, ecológicos y biotecnológicos, hasta su uso en cadenas de valor y aportes a la bioeconomía. Más de 87 autores participaron en ambas publicaciones, siendo 51 de estos investigadores colombianos de 19 instituciones.

La agrobiodiversidad desde la entomología: una mirada holística a la producción agrícola en el contexto de sostenibilidad y de cambio climático

Los insectos juegan un papel fundamental en la producción agrícola, lo que hace prioritarios los estudios de la entomofauna en agroecosistemas. Desde el Instituto se viene apoyando el desarrollo de diversos estudios entomológicos asociados a cultivos, como por ejemplo el entendimiento de los efectos del cambio climático en la diversidad funcional y de especies de insectos en sistemas de producción agrícola (proyecto Biodiversidad en agroecosistemas en Montes de María, Territorio de Paz). También se han apoyado trabajos relacionados con la producción de bioabonos, los cuales se generan por la interacción entre diferentes organismos y han sido recolectados y usados por las comunidades desde tiempos ancestrales para fertilizar sus cultivos. Estos bioabonos son una alternativa al uso de fertilizantes químicos y están ganando importancia para lograr una agricultura sostenible y amigable con el ambiente. La producción comercial de estos bioabonos se convierte en una opción viable para la microeconomía de las comunidades que lo utilizan. Para desarrollar este tipo de abono, se requiere entender técnicamente la relación biológica entre los diferentes organismos que hacen parte de su producción natural.

En 2022 se continuó avanzando en el conocimiento de la interacción plantas, hongos, hormigas arrieras y escarabajos en la producción de bioabonos naturales. En esta interacción los desechos de una especie son usados por las otras para el desarrollo de sus estados inmaduros. En el Pacífico colombiano este es uno de los principales abonos disponibles en la naturaleza, y es utilizado por las comunidades negras e indígenas para la producción de hortalizas, plantas medicinales y ceremonias mágico–religiosas. En otras regiones de Colombia, también se producen bioabonos de forma natural, pero con diferentes organismos. Por ejemplo, en el bosque seco se encontró una relación similar, con los mismos componentes, pero con composición florística y especies de escarabajos diferentes como consecuencia de las condiciones particulares de este ecosistema. El estudio de las interacciones entre los diferentes organismos con datos modernos, como la metagenómica, y la identificación de los actores que intervienen, se convierte en prioridad para generar negocios verdes como alternativa que contribuirá a garantizar la conservación de los procesos biológicos y sociales involucrados en la producción y uso de este recurso.

Dentro del manejo y control de plagas en cultivos, es prioritario identificar el organismo que causa daño y el estadío en que afecta la producción. El Instituto continuó trabajando en articulación con comunidades, autoridades de orden judicial y con el sector productivo, identificando y definiendo especies de insectos problema que ponen en riesgo la integridad de la producción agrícola del país, caracterizándolas genéticamente y describiendo estados inmaduros en cultivos. Por ejemplo, se caracterizó genéticamente una especie de escarabajo del género Strategus considerada de importancia económica en el cultivo de palma de aceite (Elaeis guineensis) y se está clarificando la identidad de la especie, y no corresponde a la especie que han citado por más de cincuenta años. También se está trabajando en la identificación y clarificación de las entidades taxonómicas de organismos plaga exóticos (hormigas), con el fin de entender la dinámica de los procesos de colonización de estas especies en el marco de los cambios de los ecosistemas y el cambio climático global.

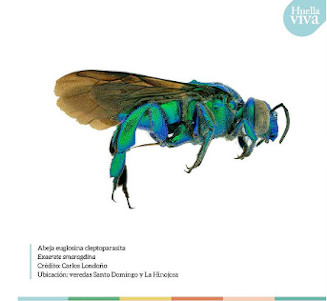

Finalización de la primera etapa de implementación del monitoreo participativo en río Claro, Antioquia

En el marco del programa Huella Viva de la Fundación Grupo Argos (Convenio 21-105), se dio continuidad a la fase de implementación del monitoreo participativo de plantas, abejas, escarabajos, aves y mamíferos en ocho zonas priorizadas de la cuenca. Se concluyó el primer ciclo de la toma de datos con las comunidades en campo, para dar paso a la etapa de análisis y divulgación de la información. A la fecha se cuenta con 140 personas de las comunidades y de las instituciones educativas participando como investigadores locales (incluyendo niños, jóvenes y adultos en un rango de edad desde los diez hasta los 65 años) con quienes se ha logrado el registro de 131 especies de plantas, 119 de abejas, 28 de escarabajos, 203 de aves y 29 especies de mamíferos. Los resultados incluyen el reconocimiento de especies de interés para la región por su estatus de amenaza, endemismo o potencial de uso sostenible directo o indirecto, dada la vocación turística del territorio.

A través de los espacios de intercambio de experiencias y capacidades que se han dado en este proceso, el monitoreo participativo ha abierto una puerta a la generación de conocimiento, nuevos diálogos y visiones en el territorio, donde cada vez es más claro que la biodiversidad y las dinámicas de desarrollo local pueden conversar de manera sostenible. Este resultado ha permitido evidenciar que las comunidades locales han transformado paulatinamente la forma en que perciben y se relacionan con la biodiversidad, y ha facilitado la identificación de conexiones con las iniciativas locales, mediante las cuales las comunidades buscan mejorar sus medios de vida a partir del uso sostenible de la biodiversidad. En concordancia, y en aras de que los datos y resultados del monitoreo sean útiles para los emprendimientos de los investigadores locales, se priorizaron tres negocios verdes, en los cuales se realizó una caracterización diagnóstica de los aspectos que potencialmente se pueden mejorar y manejar, con el fin de fortalecer y posicionar las cadenas de valor de sus emprendimientos familiares, como destinos de turismo de naturaleza, con una identidad en torno al turismo científico.